Onze mois se sont écoulés depuis que j’ai terminé l’écriture de ce livre. Et un constat s’impose : les inquiétudes exprimées par les scientifiques, tout au long de ces pages, se sont confirmées. Comme le soulignait le professeur David Brook (voir chapitre 6), le virus SARS-CoV-2 « est désormais présent partout dans le monde » et tout indique qu’effectivement « nous ne pourrons jamais nous en débarrasser ». En d’autres termes : il va falloir apprendre à vivre avec le coronavirus qui, comme tous les virus à ARN (grippe, sida, etc.), présente une extraordinaire capacité à muter et à se recombiner. De- puis son émergence, le virus défie les autorités sanitaires, en enchaînant les variants et relançant à chaque fois une nouvelle vague épidémique : le variant alpha, identifié en Angleterre, puis le bêta originaire d’Afrique du Sud, suivi du gamma brésilien, puis du delta indien à partir du printemps 2021. Pas besoin d’une boule de cristal pour prédire que d’autres suivront.

Même si, près de deux ans après le début de la pandémie, beaucoup reste à apprendre sur ses origines et ses effets, plusieurs des hypothèses majeures et des pistes évoquées par mes interlocuteurs dans ce livre ont été largement confirmées et il m’a paru important d’en proposer ici un bref « état des lieux » accompagnant cette réédition.

L’hypothèse de la biodiversité est confirmée

Au moment où Serge Morand écrivait sa préface, le 30 novembre 2020, plus de 60 millions de personnes avaient été officiellement infectées dans le monde et près d’1,5 million en étaient décédées. Le 23 octobre 2021, selon les données fournies par l’université Johns Hopkins, le nombre des personnes contaminées s’élevait à plus de 240 millions et, en dix-huit mois, la covid-19 a fait près de 5 millions de victimes. Pas l’ombre d’un doute, nous avons bien affaire à une pandémie, plus meurtrière qu’une « grippette », puisque son taux de létalité1 est d’environ 2 % – soit vingt fois plus que celui d’une «banale» grippe saisonnière, qui tue quand même entre 290000à 650 000 humains chaque année. Notons que les données de Johns Hopkins peuvent être

1 Nombre de décès rapporté au nombre total des infections, à distinguer du taux de mortalité, qui désigne le nombre de décès rapporté à toute la population.

1

sous-évaluées, puisqu’il est fort probable que le nombre de personnes infectées dans le monde soit bien supérieur, en raison d’un nombre élevé de cas asymptomatiques, par définition difficiles à quantifier ; ce qui pourrait signifier que le taux de létalité du SARS-CoV-2 est en fait plus bas. Mais si l’on s’en tient au bilan officiel, on peut dire que le taux de létalité de la pandémie de covid-19 est similaire à celui de la « grippe espagnole », estimé à 2,5 %. Laquelle a tué, selon les sources, de 50 à 100 millions de personnes entre mars 1918 et juillet 2021, sur une population mondiale totale de 1,8 milliard (contre 7,7 milliards aujourd’hui). On le voit : le bilan du virus H1N1 au lendemain de la Grande Guerre fut bien plus sévère que celui du SARS-CoV-2. La différence, dont on ne peut que se réjouir, tient à l’extraordinaire capacité de contagion et à l’extrême pathogénicité de la souche grippale, qui a tué dans certaines contrées du monde (comme en Inde) jusqu’à 50 % des personnes contaminées, majoritairement âgées de vingt à trente-cinq ans. C’est là une autre différence notoire avec le coronavirus, qui épargne généralement les jeunes – pour la plupart asymptomatiques –, sauf s’ils présentent des facteurs de comorbidité, désormais bien identifiés : obésité, diabète, hypertension, maladies chroniques et auto-immunes.

Depuis que mon livre est sorti en février 2021, j’ai donné de multiples interviews et fait de nombreuses conférences. Et je dois dire que le chapitre 5, intitulé « Les maladies non transmissibles : l’hypothèse de la biodiversité », a particulièrement retenu l’attention de mes interlocuteurs et lecteurs (50 000 à ce jour). Onze mois plus tard, les données confirment ce que les scientifiques avaient alors prudemment avancé : contrairement aux craintes exprimées régulièrement dans la presse, il n’y a pas eu d’hécatombe en Afrique, notamment dans les zones rurales, présentant une riche biodiversité. J’ai pu le constater de mes propres yeux, lorsque je me suis rendue au Gabon en avril 2021, pour tourner le documentaire qui accompagnera mon livre. J’y ai rencontré (physiquement !) le virologue Gaël Maganga (voir chapitre 3), que j’ai suivi aux fins fonds de la forêt tropicale qui recouvre plus de 90 % du pays. Je n’oublierai jamais les milliers de chauves-souris que nous avons filmées dans une grotte, après dix heures de route sur des pistes défoncées, puis deux heures de marche en pleine jungle. Le chercheur de Franceville y traque régulièrement le virus Ébola, dont le taux de létalité peut atteindre 90 % – selon les souches –, mais aussi les coronavirus. « Dans mon laboratoire, nous

2

avons identifié deux coronavirus qui font partie de la même famille que le SARS-CoV- 2, celle des béta-coronavirus, m’a-t-il expliqué. Ils ne sont pas dangereux pour les humains, mais peuvent leur conférer une immunité partielle, lors d’une exposition à travers des animaux sauvages ou domestiques qui ont été en contact avec les chauves-souris. »

Lors de ce voyage, nous avons aussi filmé dans un village de chasseurs, du côté de Lastourville, où les autorités coutumières et les familles ont évoqué la covid-19 comme une lointaine maladie qui « frappe les pays riches ». De fait, le Gabon enregistrait, au moment où j’écris ces lignes, 34 000 personnes infectées – principalement dans la capitale Libreville, mais aussi à Franceville – avec 213 morts pour une population de 2 millions d’habitants. Si on se fonde sur les données de l’université Johns Hopkins, le taux de mortalité de la covid-19 y était de 0,01 % (ou 10 morts pour 100 000 habitants), et le taux de létalité de 0,6 %. « C’est très faible, m’a commenté Gaël Maganga, ce qui confirme l’hypothèse de la biodiversité : les villageois gabonais sont protégés par leur contact permanent avec un environnement très bio-divers, que ce soit en termes de végétation, d’animaux sauvages ou domestiques, ou de microbes et parasites de toutes sortes. Dans les zones rurales, le problème ce n’est pas la covid-19, mais le paludisme, qui continue de tuer beaucoup de mes concitoyens… »

Même constat en Thaïlande, où je devrai pouvoir enfin rencontrer Serge Morand à la fin décembre 2021 (le tournage dans ce pays a été maintes fois repoussé, en raison de la quinzaine imposée à tous les visiteurs, ce qui est rédhibitoire pour une maison de production). L’écologue de la santé confirme lui aussi l’« hypothèse de la biodiversité » : fin octobre 2021, la Thaïlande, qui compte 70 millions d’habitants, enregistrait 1 850 000 personnes infectées et 18 000 morts. Le taux de morbidité de la covid-19 y était donc de 0,026 % (26 morts pour 100 000 habitants) et son taux de létalité de 0,9 %. Lors de notre tournage dans le district de Tha Wang Pha (province de Nan), où Serge Morand a installé un laboratoire, nous avons prévu de filmer une intervention du docteur Kittipong Chaisiri destinée aux ossomos, les volontaires en charge de la santé commu- nautaire. Le parasitologue thaïlandais atteste l’effet protecteur de l’exposition précoce aux oxyures, ainsi que l’efficacité des recommandations gouvernementales : « Ne pas déparasiter systématiquement, notamment les enfants, pour que leur système immuni-

3

taire soit renforcé. » Lors d’une conversation téléphonique en octobre 2021, Serge Morand a aussi évoqué des études à paraître qui montrent que le taux de morbidité de la covid-19 dans les pays caractérisés par une forte prévalence du paludisme est très bas : « Tout indique, m’a-t-il expliqué, que l’exposition au paludisme confère une immunité croisée et un effet protecteur, dont les mécanismes n’ont pas encore été mis au jour. » En attendant, une chose est sûre : en Thaïlande (comme au Gabon), les cas sévères de covid-19 ont surtout été enregistrés dans les grandes villes, principalement à Bangkok, où le microbiote des habitants souffre des mêmes déficiences que celui de leurs congénères d’Atlanta, de Mexico ou de Rio de Janeiro.

L’obésité est le premier facteur de risque

Dans le chapitre 6, Erik Karlsson, virologue à l’Institut Pasteur du Cambodge, nous a expliqué comment « l’obésité accroît la vulnérabilité aux virus », en provoquant une perturbation de la réponse antivirale, « en raison d’un état inflammatoire chronique qui inhibe le système immunitaire ». Avec ses collègues du St. Jude Children’s Research Hospital, il a montré que « les sujets en surpoids ont un risque accru de développer une forme sévère de la grippe ». Ce constat vaut aussi clairement pour la covid-19. De fait, les pays qui enregistrent une surmortalité sont aussi ceux où le taux d’obésité, tant chez les adultes que chez les enfants, est le plus élevé. On pense bien sûr aux États-Unis, où 39,6 % des adultes sont obèses et 18,5 % des enfants de deux à dix-neuf ans. Fin octobre 2021, la première puissance mondiale enregistrait 740 000 morts, pour une popu- lation de 330 millions d’habitants. Dans un article publié en septembre 2021, le Washington Post calculait qu’un Américain sur cinq cents est décédé à cause du coronavirus, en soulignant que les victimes étaient majoritairement des « personnes de couleur », Afro-Américains ou Latino-Américains : « La pandémie a mis en évidence des siècles de différences sociales, environnementales, économiques et politiques qui érodent la santé et raccourcissent la vie des personnes de couleur, les exposant à un risque plus

4

élevé de maladies chroniques qui rendent leur système immunitaire vulnérable au coronavirus2. » En cause, bien évidemment, la malbouffe qui sévit d’abord dans les communautés les plus pauvres des États-Unis, lesquelles vivent aussi dans des environnements bétonnés, avec un accès aux soins très limité.

Même tableau au Mexique, qui présente le record mondial pour l’obésité infantile (31 %) et la deuxième place pour les adultes (27 %). Avec un bilan de 286 000 morts, le pays affichait le même taux de mortalité (0,2 %) que son grand voisin du Nord, qui a exporté chez lui un modèle agricole et alimentaire désastreux. En mars 2021, je suis allée filmer avec mon équipe Gerardo Suzán (voir chapitre 4), qui a pointé du doigt l’Accord de libre échange nord-américain (ALENA) signé en 1992 entre les États-Unis, le Canada et le Mexique : « Les produits subventionnés de l’industrie agroalimentaire états-unienne ont envahi mon pays, a déploré l’écologue de la santé. Cela a provoqué la faillite de millions de petits paysans et la transformation brutale des habitudes alimentaires. En termes de santé publique, cela s’est traduit par une explosion de la malnutri- tion, de l’obésité et du diabète, qui sont des facteurs de comorbidité de la covid-193. » Spécialiste de l’effet dilution, Gerardo Suzán aimerait conduire une étude dans les communautés indigènes, par exemple de Oaxaca, qui ont résisté à l’invasion de la malbouffe et qui vivent dans un environnement riche en biodiversité, « pour voir si elles ont moins souffert de la covid-19, ce qui confirmerait l’hypothèse de la biodiversité, y compris alimentaire ».

L’obésité, qui frappe 1,4 milliard de personnes dans le monde, n’épargne pas bien sûr les pays européens. En France, le taux ne cesse de croître pour atteindre aujourd’hui 17 % des adultes. Fin octobre 2021, le pays de la gastronomie dénombrait 118 000 morts de la covid-19, avec un taux de mortalité de 0,17 %, soit 170 décès pour 100 000 habitants, soit sept fois plus qu’en Thaïlande à population presqu’égale (68 millions d’habitants contre 70). Dans l’Allemagne voisine, qui compte 83 millions d’habitants, dont

2 Dan KEATING, « The pandemic marks another grim milestone : 1 in 500 Americans have died of covid-19 », The Washington Post, 15 septembre 2021.

3 Pour plus d’informations sur l’impact de l’ALENA au Mexique, lire mon livre ou voir mon film Les Moissons du futur (2012). J’ai aussi réalisé un documentaire intitulé Les Déportés du libre échange (disponible en DVD).

5

24 % d’adultes obèses, le nombre des victimes s’élevait à 95 000, soit un taux de mortalité de 0,11 % (111 morts pour 100 000 habitants). Comment expliquer cette différence ? Très certainement par le nombre de lits de réanimation dont disposent les deux pays : d’après l’INSEE, la France en compte 6 pour 1 000 habitants, contre 8 Outre- Rhin. C’est pourquoi lors de la première vague, l’Allemagne a accepté de prendre en charge des patients que les hôpitaux français ne pouvaient pas accueillir…

Le virus s’est peut-être échappé du laboratoire P4 de Wuhan

« Élucider les origines du SARS-CoV-2 est crucial pour mieux faire face à l’épidémie actuelle et réduire les risques de futures pandémies. Malheureusement, plus d’un an après l’apparition des premiers cas, les origines de la pandémie sont toujours inconnues. » Voilà ce qu’écrivaient en mars 2021 une trentaine de scientifiques dans une lettre ouverte publiée conjointement par le Wall Street Journal et Le Monde, où ils appelaient à une « enquête indépendante sur l’origine de la pandémie en Chine4 ». Et deux ans après son apparition dans la ville de Wuhan, on ne savait toujours pas comment le SARS-CoV-2 avait émergé.

Pour le premier SARS, apparu également en Chine en 2003, une équipe de l’université de Hongkong avait identifié exactement le même coronavirus dans des civettes palmistes masquées, qui avaient servi d’hôtes intermédiaires entre les chauves-souris rhinolophes et les humains (voir chapitre 2). Rien de tel pour la covid-19. Rapidement évoquée, la piste du pangolin a été définitivement abandonnée. Depuis, de nouveaux éléments ont conduit à envisager sérieusement une fuite accidentelle du laboratoire P4 (comme pathogène de classe 4) de l’Institut de virologie de Wuhan, qui a été créé en 1956 sous la houlette de l’Académie chinoise des sciences. En 2003, au moment où le premier SARS défrayait la chronique, l’Institut a décidé d’y installer un laboratoire de

4 Les auteurs comprenaient Jamie Metzl, membre du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche sous l’administration Clinton et ancien collaborateur de Joe Biden, les virologues Bruno Canard et Étienne Decroly, ou les généticiens Jean-Michel Claverie et Virginie Courtier (Stéphane FOUCART, « Covid-19 : des scientifiques appellent à une enquête indépendante sur les origines de la pandémie en Chine », Le Monde, 4 mars 2021).

6

haute sécurité, avec la collaboration de la France. Une partie de son personnel s’est formée dans un laboratoire similaire à Lyon5. Finalement, pour des raisons notamment de sécurité, la France s’est retirée du projet, mais le P4 a ouvert ses portes officiellement en 2015 6. Sa direction a été confiée à la virologue Shi Zhengli, surnommée « Batwo- man » (la femme chauve-souris), car c’est elle qui avait déterminé que le réservoir du SARS était un chiroptère. À cette époque, la scientifique chinoise collaborait avec EcoHealth Alliance, fondée par l’Anglo-Américain Peter Daszak dans le cadre du programme PREDICT (voir chapitre 1). En février 2020, celle que les Chinois ont surnommée « Lady of Evil » (la dame du mal) en raison des soupçons qui pèsent sur son laboratoire, a révélé dans Nature qu’elle avait trouvé dans la virothèque constituée avec EcoHealth Alliance un virus proche à 96 % du SARS-CoV-27. Celui-ci provenait de prélèvements effectués en 2012 dans une mine de cuivre désaffectée, peuplée de chauves-souris et où six mineurs avaient succombé à une pneumonie sévère aux symp- tômes très proches de ceux de la covid-19. Dès lors, comment expliquer que l’Institut de Wuhan ait mis hors ligne, dès septembre 2019, toutes les bases de données issues de ses recherches dans le P4 ? Ce qui revenait à entraver sérieusement toute recherche ultérieure sur les liens éventuels entre le virus de 2012 et celui de 2019.

Ce manque de transparence a suscité bien des rumeurs, d’autant plus légitimes que Shi Zhengli et ses partenaires américains pratiquent ce que les virologues appellent le « gain of function » (« acquisition de fonction »). Cette technique très controversée consiste à manipuler des virus en laboratoire pour augmenter leur pathogénicité ou leur transmissibilité, au motif que cela pourrait servir à préparer rapidement des vaccins ou traitements le jour où l’agent pathogène sortirait naturellement du bois. On retrouve ici les arguments brandis par les promoteurs des programmes PREDICT et Global Virome (voir conclusion), qui s’inscrivent dans la démarche très lucrative de la preparedness (voir chapitre 1).

5 Il s’agit du laboratoire P4 Jean Mérieux, financé en partie par la Fondation Mérieux et géré par l’INSERM.

6 Lire et écouter l’émission de Philippe RELTIEN, « Le laboratoire P4 de Wuhan ; une histoire fran- çaise », France Culture, 17 avril 2020, <s.42l.fr/8T6n12wi>.

7 Peng ZHOU, Shi ZHENGLI et al., « A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin », Nature, vol. 579, n° 7798, mars 2020, p. 270-273.

7

Le premier à avoir pratiqué l’« acquisition de fonction » est Ron Fouchier, un professeur de microbiologie du centre médical Erasmus de Rotterdam (Hollande). En septembre 2011, il a annoncé lors d’une conférence européenne sur la grippe à Malte qu’il avait fabriqué un virus de grippe aviaire à partir d’un virus H5N1, très mortel, dans lequel il avait ajouté trois nucléotides d’un virus H1N1, très transmissible. Dans le chapitre 1, j’ai raconté l’incroyable panique qu’avait déclenchée un épisode de grippe H5N1 déclaré dans un élevage intensif de poulets à Séoul. Finalement l’« épidémie » n’avait fait qu’une centaine de victimes dans le monde. « Le H5N1 ne saute jamais d’homme à homme, m’a expliqué Benjamin Roche lors de notre entretien du 26 mai 2020. En 2003, les victimes étaient des ouvriers agricoles qui avaient été en contact direct avec des poulets infectés ; la plupart sont morts. C’est toute la différence avec la grippe aviaire-porcine H1N1, beaucoup moins pathogène mais qui, grâce à son adaptation aux cochons, se transmet facilement de mammifères à mammifères, donc d’humains à humains. Pour faire son “exploit”, Ron Fouchier a utilisé des furets, qui constituent un modèle expérimental parfait pour la grippe. » De fait, comme le rapporte l’historien et philosophe Frédéric Keck dans un excellent article publié en 2015, « le furet est, avec l’homme, le seul mammifère à éternuer quand il est infecté » par la grippe : « Le microbiologiste hollandais avait infecté un furet avec le virus mutant. Il avait ensuite prélevé des échantillons nasaux sur ce furet qu’il avait transférés à un autre furet, répétant dix fois la même opération dite de « passaging ». Au bout de la dixième génération, le virus H5N1 s’était adapté à l’organisme du mammifère, de telle sorte que deux furets mis dans deux cages adjacentes se transmettaient le virus H5N1 par simple voie aérienne8. » Et en mouraient…

Au même moment, un biologiste de l’université de Tokyo, Yoshihiro Kawaoka, parvenait aux mêmes résultats en combinant sur sa paillasse les virus H5N1 et H1N1, de manière à créer un agent grippal à la fois hautement pathogène et transmissible. Publiées dans Nature et Science, ces deux « innovations » avaient provoqué un tollé international, y compris dans la communauté des biologistes, en raison des risques d’échappée accidentelle des laboratoires. De fait, cette inquiétude est tout à fait fondée, ainsi que l’ont montré Marc Lipsitch et Alison Galvani, épidémiologistes à l’université de Harvard et

8 Frédéric KECK, « L’alarme d’Antigone », Terrain, vol. 64, 2015, p. 3-19.

8

de Yale. Dans une étude publiée en 2014 dans PLoS Medicine, ils citent un rapport confidentiel rapportant qu’« aux États-Unis, entre 2004 et 2010, la proportion d’accidents en P3 (9), par laboratoire et par an, était de 0,2 %, ce qui signifie que des pathogènes mutants étudiés dans dix laboratoires sur dix ans auraient 20 % de chance d’en échapper10 ». Et les deux chercheurs de conclure que rien ne pouvait justifier la création de virus pathogènes en laboratoire, car le risque de fuite accidentelle était supérieur à celui de leur apparition dans la nature. En décembre 2013, cinquante-six scientifiques, dont trois prix Nobel, adressaient une lettre à la Commission européenne reprenant cette argumentation. « Le problème, c’est que l’étude de Fouchier était financée par l’Union européenne, a taclé Benjamin Roche. Quant à l’hypothèse que ce genre de manipulation pourrait servir à créer un vaccin, c’est carrément du bullshit [une connerie], car la probabilité que le mutant créé en laboratoire émerge un jour quelque part est quasiment nulle. Ce genre d’innovation ne sert pas à grand-chose, sauf à montrer que les scientifiques peuvent être des gens très irresponsables… »

En attendant, concernant le SARS-CoV-2, l’énigme qui interpelle les experts indé- pendants est sa très haute capacité de transmission entre humains. Dans le chapitre 2 de ce livre, le professeur Malik Peiris, de l’Institut Pasteur de Hongkong, rappelait que le coronavirus de 2003 « était très différent de celui de la covid-19, qui est contagieux avant même que les personnes ne développent des symptômes et le reste quelques jours après les premiers symptômes. De ce point de vue, on peut dire que le SARS-CoV-2 se comporte comme le virus de la grippe, ce qui rend son contrôle plus difficile »…

Les silences et conflits d’intérêt de Peter Daszak

« Tant que nous ne saurons pas ce que contenaient les congélateurs du laboratoire P4 de Wuhan, les types de manipulations de virus pratiquées, la liste des accidents répertoriés, nous ne pouvons raisonnablement exclure la piste de l’accident par infection involontaire et à son insu d’une personne travaillant dans le P4 », écrivait très justement

9 Un laboratoire P3 est une installation confinée dans laquelle sont analysés des agents pathogènes dits de « classe 3 », qui peuvent provoquer des maladies graves chez les humains, pour lesquelles il existe des mesures préventives efficaces et un traitement (comme la tuberculose ou le sida). C’est la

différence avec les agents pathogènes étudiés dans les P4. 10

Marc LIPSITCH et Alison GALVANI, « Ethical alternatives to experiments with novel potential pan-

demic pathogens », PLoS medicine, vol. 11, n° 5, 2014.

9

Serge Morand dans la préface de ce livre. Et de citer « la culture de secret des laboratoires de virologie de haute sécurité, le manque de transparence et les conflits d’intérêts » qui constituent de puissants freins à la manifestation de la vérité. Quand on lit ces lignes, on pense bien évidemment à l’Institut de Wuhan et à ses tutelles chinoises, mais beaucoup moins à ses partenaires américains, dont Peter Daszak, avec qui la « Batwoman » a signé nombre d’articles scientifiques depuis le début des années 201011.

« N’oublions pas que EcoHealth Alliance, dans le cadre de PREDICT, finance une partie des travaux du P4, qui pratique du gain of function sur des coronavirus, m’a dit l’Américain Bruce Wilcox, qui vit en Thaïlande (voir chapitre 3), lors de notre entretien le 8 juin 2020. Peter sait très bien ce qui s’est passé dans ce laboratoire… Si le SARS- CoV-2 était un virus de chauve-souris non manipulé, pourquoi les autorités chinoises auraient-elles interdit l’accès aux archives du P4 ? De plus, ce virus présente une capacité de transmission aux humains inhabituelle pour un coronavirus. Donc, la probabilité qu’il se soit échappé du P4 est extrêmement haute. D’ailleurs, l’article que Peter a cosigné dans The Lancet en mars dernier peut être interprété comme une tentative de se protéger… » À l’époque, quand Bruce Wilcox avait prononcé ces mots, je m’étais dit qu’il y allait un peu fort. Mais des révélations postérieures tendent à prouver qu’il avait raison.

Reprenons les faits : le 7 mars 2020, vingt-sept scientifiques, dont Denis Carroll, co- fondateur du programme Global Virome Project (voir la conclusion), et Peter Daszak, qui apparaît comme le cinquième auteur, signent une « déclaration en soutien aux scientifiques et professionnels de la santé de Chine qui combattent la covid-1912 ». Quand on sait le manque de transparence des autorités chinoises, on ne peut être que surpris par le ton pour le moins déférent de ce texte : « Nous avons observé comment les scientifiques et les professionnels de santé publique de Chine ont travaillé avec diligence et efficacité pour identifier rapidement l’agent pathogène responsable de cette épidémie, mettre en place des mesures significatives pour réduire son impact et partager leurs résultats en

11 Comme cet article, cosigné par dix-neuf scientifiques chinois, dont Shi Zhengli, et Peter Daszak : Xing-Yi GE et al., « Isolation and characterization of a bat SARS-like coronavirus that uses the ACE2 receptor », Nature, vol. 503, 30 octobre 2013, p. 535-538.

12 Charles CALISHER et al., « Statement in support of the scientists, public health professionals, and medical professionals of China combatting covid-19 », The Lancet, 7 mars 2020.

10

toute transparence avec la communauté scientifique mondiale. Cet effort est vraiment remarquable » (sic). Et d’ajouter, sans peur du ridicule : « Le partage rapide, ouvert et transparent des données sur cette épidémie est maintenant menacé par des rumeurs et de fausses informations sur son origine. Nous sommes solidaires pour condamner ferme- ment ces théories conspirationnistes qui suggèrent que la covid-19 n’est pas d’origine naturelle. » Fin 2020, cet article avait été téléchargé 75 000 fois et représentait l’une des publications les plus populaires pour son éditeur. À la fin de la déclaration, les auteurs affirment qu’ils n’ont pas de conflits d’intérêt. Mais la réalité est tout autre.

C’est ce qu’a révélé l’ONG étatsunienne US Right to Know (URK), dont la spécialité est de recourir au Freedom of Information Act, une loi qui permet d’obtenir la déclassi- fication de documents administratifs dès lors que les activités concernées sont en partie financées par de l’argent public – c’est ainsi que URK avait eu accès à des centaines de milliers de rapports, courriels et documents internes de Monsanto, dans l’affaire du gly- phosate13. Dans un article publié en ligne le 18 novembre 2020, l’ONG démontre, do- cuments à l’appui, que la déclaration du Lancet a été « organisée par des salariés de EcoHealth Alliance, qui a reçu des millions de dollars d’argent public pour manipuler génétiquement des coronavirus avec des scientifiques de l’Institut de virologie de Wu- han14 ». Par ailleurs, elle souligne que EcoHealth Alliance n’apparaît qu’une seule fois dans le journal britannique, associé au « co-auteur Peter Daszak », alors que trois autres cosignataires « ont des liens directs avec l’organisation ». Enfin, elle dévoile que l’au- teur principal de la fameuse déclaration n’est autre que Peter Daszak, ainsi que le prou- vent plusieurs courriels, accessibles sur le site d’URK. Dans l’un d’entre eux, adressé à la virologue Linda Saif, l’une des signataires, Daszak demande que le texte « ne soit pas identifiable comme provenant d’une organisation ou d’une personne », mais comme une « simple lettre de scientifiques de renom », car il veut « éviter l’apparence d’une décla- ration politique15 ». Et l’Anglo-Américain de préciser son objectif : « Le point de vue

13 J’avais présenté ces « Monsanto papers » dans mon film et livre Le Roundup face à ses juges, La Découverte, Paris, 2017.

14 Sainath SURYANARAYANAN, « EcoHealth Alliance orchestrated key scientists’ statement on “nat- ural origin” of SARS-CoV-2 », US Right to Know, 18 novembre 2020, <s.42l.fr/-tkq1D6S>.

15 Courriel de Peter Daszak à Linda Saif, 6 février 2020, <s.42l.fr/NNgPyxCh>.

11

des experts est qu’il n’y a actuellement aucune preuve que le virus a été manipulé géné- tiquement pour pouvoir se propager plus rapidement parmi les humains. » Dans une autre série de courriels déclassifiés, on découvre aussi que « plusieurs scientifiques qui ont signé une déclaration niant que le SARS-CoV-2 ait pu être fabriqué dans un labora- toire reconnaissent en privé que cette origine est possible16 ».

Dans les échanges de courriels, où perce une inquiétude sourde, le débat porte essen- tiellement sur la présence dans le SARS-CoV-2 d’une séquence de quatre acides aminés – appelée « site de clivage de la furine » (SCF) – qui normalement n’existe pas dans les béta-coronavirus/ligne B, dont fait partie le virus de la covid-19. Or, ce SCF favorise l’infection des cellules humaines. D’où l’hypothèse qu’il ait été inséré intentionnelle- ment dans le génome du virus. Dans un courriel, daté du 21 février 2020, la microbio- logiste Susan Weiss termine par ces mots : « C’est effrayant de penser qu’il ait pu être manipulé génétiquement. » Cela n’empêchera pas la scientifique de cosigner, cinq jours plus tard, un article dans Emerging Microbes & Infections, niant catégoriquement cette possibilité17…

Du Pentagone à l’OMS

Reste qu’une chose est sûre : les services secrets américains étaient au courant des travaux pas très transparents conduits par EcoHealth Alliance à l’Institut de virologie de Wuhan. C’est ainsi que le président Trump, qui se démenait alors contre le « virus chi- nois », a piqué une grosse colère. Le 24 avril 2020, il annonçait tambour battant que la subvention du National Health Institute à EcoHealth Alliance, qui s’élevait à 3,7 mil- lions de dollars annuels (sur cinq ans) était supprimée ! Aussitôt, les grands médias état- suniens, CNN en tête, prenaient la défense de Peter Daszak, qui vaillamment défendait son job : « Empêcher les virus de faire du mal aux Américains en les confiant à ceux qui conçoivent des vaccins et des traitements18. » Quatre mois plus tard, l’aide était rétablie,

16 Shannon MURRAY, « Scientists who authored article denying lab engineering of SARS-CoV-2 privately acknowledged possible lab origin, emails show », US Right to Know, 11 août 2021, <s.42l.fr/INa_zU_P>.

17 Shan-Lu LIUI et al., « No credible evidence supporting claims of the laboratory engineering of SARS-CoV-2 », Emerging Microbes & Infections, 26 février 2020.

18 Kim HJELMGAARD, « What about covid-20 ? U.S. cuts funding to group studying bat corona- viruses in China », USA Today, 9 mai 2020.

12

sûrement aussi sur les conseils des mêmes services secrets. Car contrairement à ce qu’in- dique le site Web d’EcoHealth Alliance, qui a le statut d’organisation non gouverne- mentale, les travaux de Peter Daszak et de ses collègues ne sont pas financés exclusive- ment par des institutions de santé publique des États-Unis, mais pour plus de moitié par le Pentagone. C’est ce qu’a révélé le journal Independent Science News, en fournissant la liste des « contrats » et « subventions » émanant d’institutions militaires, soit 39 mil- lions de dollars (sur un total de 61 millions) de 2013 à 202019. Dans l’article de Sam Husseini, on découvre aussi que le « conseiller politique » d’EcoHealth Alliance est un certain David Franz, qui dirigea Fort Detrick, une institution militaire spécialisée dans la guerre biologique et la biosécurité. Et voilà comment nous nous retrouvons dans le premier chapitre de ce livre…

Pourtant, malgré ses accointances militaires, Peter Daszak a fait parfois chou blanc, ainsi que l’a révélé le collectif DRASTIC20, qui réunit depuis février 2020 une trentaine de chercheurs internationaux enquêtant sur les origines du SARS-CoV-2. Grâce à un lanceur d’alerte, DRASTIC a eu accès à une demande de subvention d’EcoHealth Al- liance auprès de la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), qui dépend du Pentagone (voir chapitre 1). Le projet de recherche, développé avec l’Institut de vi- rologie de Wuhan, s’inscrivait clairement dans le gain of function, puisqu’il s’agissait ni plus ni moins que de créer en laboratoire des coronavirus chimériques, hautement pathogènes pour les humains, dans le but de créer un vaccin universel contre tous les types de coronavirus. DRASTIC a d’ailleurs suggéré que le SARS-CoV-2 était un vac- cin en préparation21. Le projet a été retoqué par la DARPA… Pour André Goffinet, pro- fesseur à l’Institut de neuroscience de Louvain (Belgique), membre du collectif, l’hypo- thèse d’une fuite accidentelle d’un virus modifié dans le P4 de Wuhan est l’explication

19 Sam HUSSEINI, « Peter Daszak’s EcoHealth Alliance has hidden almost $40 million in Pentagon

funding and militarized pandemic science », Independent Science News, 16 décembre 2020; pour la liste

de contrats, voir : « Spending by transaction », USASpending.gov, <s.42l.fr/hG-durY3>. 20

21 « How EcoHealth Alliance and the Wuhan Institute of Virology collaborated on a dangerous bat coronavirus project : “The DARPA DEFUSE Project” », DRASTIC Research, 20 septembre 2021, <s.42l.fr/vEQ1bZ0P>.

Pour Decentralized Radical Autonomous Search Team Investigating Covid-19 (équipe de re-

cherche autonome radicale décentralisée enquêtant sur la covid-19).

13

« la plus plausible22 » de la pandémie qui bouleverse le monde depuis le début 2020. Pendant tout ce temps, l’aura internationale de Peter Daszak lui a permis d’accéder à des postes-clés au sein des principales institutions internationales. En juillet 2020, il est nommé coordinateur de l’atelier sur « la biodiversité et les pandémies » mis en place par l’IPBES (voir chapitre 3). Publié en octobre 2020, son rapport élude purement et sim- plement l’hypothèse d’un accident de laboratoire. En septembre 2020, The Lancet nomme Daszak à la tête d’une commission mise en place pour investiguer sur l’origine de la pandémie. Et puis, début 2021, il se retrouve parmi les dix experts désignés par l’Organisation mondiale de la santé et le gouvernement chinois pour « enquêter » à Wu- han sur l’origine du SARS-CoV-2. Cette mission, qui a rendu ses conclusions le 9 fé- vrier 2021, a été fortement critiquée pour son manque d’impartialité et le périmètre très restreint de son mandat. Comme on pouvait s’y attendre, ses experts ont écarté d’un revers de main l’hypothèse d’un accident de laboratoire, au profit d’une thèse chinoise, qui prétend que le coronavirus a été introduit à Wuhan par le biais de produits surgelés importés… Mais pour l’ambitieux Anglo-Américain, le vent semble avoir commencé à tourner : en octobre 2021, il a été finalement écarté de la commission du Lancet sur l’origine du coronavirus. Dans un article publié par le British Medical Journal, le jour- naliste Paul Thacker explique que son éviction est due à « une accumulation de preuves que Daszak n’a pas toujours été franc sur sa recherche et ses liens financiers avec l’Ins- titut de virologie de Wuhan. Il est maintenant sous haute surveillance de la part des

scientifiques, des médias et du Congrès des États-Unis23 ».

« Une gestion à court-terme de la crise sanitaire »

« Toute cette histoire est lamentable », a soupiré Serge Morand, quand en oc- tobre 2021 nous avons échangé sur ce qui était peut-être en passe de devenir l’« affaire Daszak ». Et l’écologue de la santé d’ajouter : « La biosécurité est définitivement une impasse, qui nous détourne des vraies solutions. Malheureusement, si l’hypothèse de la fuite du P4 de Wuhan est officiellement confirmée, ce sera du pain bénit pour ceux qui

22 Cité par Manon AUBLAN, « Coronavirus : qu’est-ce que “DRASTIC”, le collectif indépendant qui en- quête sur l’origine de l’épidémie ? », 20 Minutes, 29 mars 2021.

23 Paul THACKER, « Covid-19 : Lancet investigation into origin of pandemic shuts down over bias risk », British Medical Journal, 1er octobre 2021.

14

veulent que le monde continue de tourner comme avant. » De fait, plus on dépensera d’argent pour étudier les virus zoonotiques dans des laboratoires P4, plus le risque qu’ils s’échappent accidentellement est élevé ; et moins nos gouvernements seront encouragés à prendre les mesures qui permettent de préserver la biodiversité et donc, de protéger efficacement la santé planétaire. Ce sentiment est partagé par Richard Ostfeld et Felicia Keesing, que j’ai filmés en train de traquer les tiques dans les forêts de l’État de New York en septembre 2021, ou par Rodolphe Gozlan, que j’ai accompagné dans le parc amazonien de Guyane en mars 2021. À l’unisson, ils déplorent une « gestion à court terme de la crise sanitaire », qui « hormis les vaccins n’a rien à proposer pour réduire les facteurs écologiques de l’émergence de maladies infectieuses ». Quant à Serge Mo- rand, il interprétait en octobre 2021 l’avènement des passes sanitaires et l’injonction coercitive à la vaccination comme une confirmation des dérives de la biosécurité : tou- jours plus de contrôle des animaux et des humains, plutôt qu’une vision holistique et à long terme de la santé, qui ne soit pas fondée sur la « guerre aux agents pathogènes » mais sur la collaboration entre tous les organismes vivants contribuant à l’équilibre de notre « maison commune ».

« Le monde d’après ressemble au monde d’avant », a aussi regretté le professeur Ja- kob Zinnstag, que je devrais filmer en Éthiopie au début de l’année 2022, où il conduit un programme « One Health » exemplaire. « Espérons que ton livre contribuera à éveil- ler les consciences des citoyens et des politiques ! » Je l’espère aussi sincèrement.

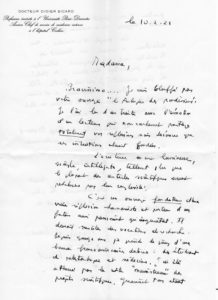

Pour finir, je voudrais remercier tous ceux et celles qui ont pris la peine de m’écrire une lettre ou un courriel, après la lecture de mon livre. Comme le professeur Didier Sicard, ancien chef de service de médecine interne à l’hôpital Cochin, qui a présidé le Comité consultatif national d’éthique de 1999 à 2008. Datée du 10 février 2021, sa mis- sive commençait par ces mots, qui m’ont mis du baume au cœur : « Bravissimo… Je suis bluffé par votre ouvrage La Fabrique des pandémies. Je l’ai lu d’un trait avec l’émo- tion d’un lecteur qui non seulement partage totalement vos réflexions mais découvre que ses intuitions étaient fondées. L’écriture en est lumineuse, simple, intelligente, tel- lement plus que la plupart des articles scientifiques souvent pénalisés par leur com-

15

plexité. C’est un ouvrage fondateur d’une vraie réflexion humaniste et porteur d’un fu- tur aussi passionnant qu’inquiétant24… » Du coup, nous nous sommes rencontrés, car il a accepté de tourner une petite vidéo appelant à soutenir la production du film qui ac- compagnera ce livre25. Et comme d’autres lecteurs et lectrices, il m’a demandé des nou- velles de mon père, qui a rejoint ma mère fin février 2021. C’est donc à mes chers pa- rents que je dédie l’édition poche de ce livre.

24 On peut lire l’intégralité de la lettre sur mon blog : « Le soutien “inconditionnel” du prof. Didier Sicard à La Fabrique des pandémies », blog.m2rfilms.com, <s.42l.fr/vaftWfMF>.

25 Si tout se passe bien, le film est programmé le 22 mai 2022, le jour international de la biodiversité, d’abord sur Ushuaïa TV, puis sur France Télévisions (fin octobre 2021, il manquait encore 20 % du budget…).

16