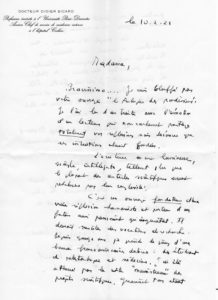

Mon livre est arrivé! Intitulé « La fabrique des pandémies : préserver la biodiversité, un impératif pour la santé planétaire », il est publié par les éditions La Découverte. Je publie sur mon Blog l’introduction que j’ai rédigée.

Introduction. Une « épidémie de pandémies »

« Voir un lien entre la pollution de l’air, la biodiversité et le covid-19 relève du surréalisme, pas de la science », a affirmé l’ancien ministre de l’Éducation nationale et de la Recherche Luc Ferry dans L’Express du 30 mars 2020, où il a fustigé les écologistes qui « confondent crise sanitaire et crise environnementale dans un but de récupération politique ». Ce livre entend montrer à quel point l’auteur du pamphlet Le Nouvel Ordre écologique est un philosophe bien mal informé[i][1].

On savait…

Depuis le milieu des années 2000, en effet, des dizaines de scientifiques internationaux tirent la sonnette d’alarme : la pression qu’exercent les activités humaines sur la biodiversité crée les conditions d’une « épidémie de pandémies », pour reprendre les termes de Serge Morand, parasitologue et écologue de la santé qui travaille pour le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) et le CNRS, et qui vit en Thaïlande depuis 2012 – il a écrit les encadrés « pédagogiques » figurant dans cet ouvrage, ce dont je le remercie vivement, ainsi que de son soutien décisif pour l’écriture de ce livre. Le cocktail qui favorise les émergences de maladies infectieuses est bien identifié, documenté et expliqué : la déforestation, pratiquée à large échelle dans les pays du Sud pour implanter des monocultures de soja, qui nourriront les animaux des élevages industriels européens ou de palmiers à huile qui alimenteront les réservoirs de nos voitures ; la fragmentation des forêts tropicales et espaces naturels, causée par le développement du réseau routier, des barrages et exploitations minières, mais aussi par l’urbanisation ; et la globalisation, qui encourage le déplacement de milliards d’humains, d’animaux et de marchandises d’un bout à l’autre de la planète. Toutes ces activités provoquent le dysfonctionnement, voire la destruction, des services écosystémiques, ce qui menace la santé des humains, des animaux et des plantes.

Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), fièvres hémorragiques de Congo-Crimée et du virus Ébola, fièvre de Lassa, syndrome respiratoire du Moyen-Orient (dû au coronavirus MERS-CoV), Nipah, grippe aviaire H1N1, fièvre de la vallée du Rift, zika, chikungunya et, maintenant, covid-19 : toutes ces maladies sont des « zoonoses », c’est-à-dire qu’elles sont transmises par des animaux aux humains. Elles font partie des « nouvelles maladies émergentes », dont le nombre a littéralement explosé au cours des cinquante dernières années : alors que dans les années 1970, une nouvelle pathologie infectieuse était découverte tous les dix à quinze ans, depuis les années 2000, le rythme s’est considérablement accéléré pour passer à au moins cinq émergences identifiées par an. La pandémie qui paralyse le monde depuis le début 2020 n’est donc que la face émergée de l’iceberg. D’autres pandémies vont suivre : là-dessus, les soixante-deux scientifiques interrogés pour ce livre sont formels. Et c’est pourquoi, de manière unanime, ils affirment que la solution n’est pas de courir après un énième vaccin, censé protéger contre une énième maladie infectieuse, au risque d’entrer dans une ère de confinement chronique de la population mondiale, mais de s’interroger sur la place des humains sur la planète, sur leur lien avec le reste du monde vivant, dont ils ne représentent qu’une espèce parmi d’autres. À l’unisson aussi, ils clament : « On ne peut pas dire qu’on ne savait pas. »

On savait. Sur tous les continents, en effet, des scientifiques de différentes disciplines (infectiologues, parasitologues, écologues, géographes, mathématiciens, démographes, ethnobotanistes, médecins, vétérinaires, etc.) ont montré que le meilleur antidote contre l’émergence de maladies infectieuses est la préservation de la biodiversité. Ils ont identifié les mécanismes à l’œuvre, comme l’« effet dilution » grâce auquel une riche biodiversité locale a un effet régulateur sur la prévalence et la virulence des agents pathogènes, dont l’activité est maintenue à bas bruit dans les écosystèmes équilibrés.

On savait. Mais les politiques font la sourde oreille, en continuant de promouvoir une vision techniciste et anthropocentrée de la santé, qui fait la part belle aux intérêts des multinationales pharmaceutiques et de l’agrobusiness, lesquelles partagent les mêmes actionnaires et fonds de pension, dont les dirigeants sont lobotomisés par la recherche de profits à court terme. Ce grand aveuglement collectif est entretenu par la balkanisation des disciplines scientifiques et des instances ministérielles, qui fonctionnent en « silos », sans aucune connexion entre elles. Les témoins de ce livre déplorent ainsi le manque de vision globale qui seul permettra de sortir de l’« ignorantisme » dénoncé par le sociologue Edgar Morin[ii] et donc de pouvoir agir efficacement contre le retour des pestes. À l’heure des grands défis de l’anthropocène – dérèglement climatique, extinction de la biodiversité, explosion des inégalités –, dont le risque pandémique constitue le dernier avatar, ils préconisent une conception holistique de la santé à l’interface hommes-animaux-écosystèmes, telle que proposée par les promoteurs de One Health (Une seule santé) ou de Planetary Health (La santé planétaire).

On savait. Mais la politique de l’autruche signe un manque de courage, évitant d’emprunter la seule issue qui vaille : la remise en cause du modèle économique dominant, fondé sur l’emprise prédatrice des humains sur les écosystèmes, qui pourrait conduire à l’effondrement de la vie sur Terre. La majorité des scientifiques qui s’expriment dans ce livre est convaincue que non seulement l’effondrement est possible, mais qu’il est déjà en marche.

Un livre de confinement

L’idée de ce livre est née après la lecture d’un article publié dans le New York Times le 28 janvier 2020 et intitulé « We made the coronavirus epidemic » (c’est nous qui avons fait l’épidémie de coronavirus). Intriguée, j’ai plongé dans Internet pour comprendre pourquoi le journaliste et écrivain scientifique David Quammen affirmait avec force arguments que nous, les humains, étions responsables de la pandémie qui allait mettre à genoux l’économie mondiale. C’est ainsi qu’au fil de ma recherche, j’ai découvert l’œuvre de Serge Morand.

Le 12 mars 2020, je l’ai contacté par Skype – confinement oblige – et je n’oublierai jamais son accueil : « Vous tombez bien, m’a-t-il dit, ça fait longtemps que j’attends qu’un réalisateur fasse ce que vous avez fait dans Le Monde selon Monsanto, à savoir réunir dans un même film tous les scientifiques qui, comme moi, essaient de tirer la sonnette d’alarme, en montrant par leurs travaux qu’il y a un lien direct entre la crise de la biodiversité et la crise sanitaire. » Serge m’a ouvert son carnet d’adresses et, pendant plus de trois mois, nous avons multiplié les échanges virtuels. Grâce à son aide, j’ai pu identifier et contacter soixante-deux scientifiques, qui m’ont permis d’écrire un projet de documentaire, dont le tournage devait commencer – si les conditions le permettent – début 2021.

En raison de la pandémie, j’ai dû modifier ma pratique : d’habitude, je tourne d’abord un film, qui nourrit l’écriture d’un livre, mais pour la première fois, j’ai fait l’inverse. Et je dois dire que ce fut une expérience exceptionnelle. Pendant cinq mois, jonglant avec les décalages horaires, j’ai échangé longuement, par écrans interposés, avec des femmes et des hommes issus des cinq continents, qui m’ont décrit avec passion leurs études de terrain ou de laboratoire et m’ont transmis leur amour de la Science. La Science avec un grand « S », celle qui ne passe pas de compromis douteux avec les puissances d’argent et qui ambitionne de servir l’humanité. Je les remercie du fond du cœur pour la confiance qu’ils et elles m’ont accordée.

Avant que le lecteur entame la lecture de ces pages, je voudrais rendre hommage à mes vieux parents, qui sont tombés gravement malades pendant l’été 2020. J’ai décidé de les rejoindre dans la maison de mon enfance, pour prendre soin d’eux. Ma mère nous a quittés un soir d’octobre. Je ne sais combien de temps mon père lui survivra. Mais tous les deux m’ont beaucoup soutenue pour que je termine ce « livre de confinement », qui « remet de la cohérence dans les désordres angoissants qui nous assaillent ». Je dois même dire que cette expérience nécessaire et douloureuse de l’accompagnement d’êtres très chers en fin de vie a fortement résonné avec la parole des scientifiques qui constitue la matière de ce livre : « Réapprenons à prendre soin », nous disent-ils avec un respect de la vie qui m’a tout simplement fait un bien fou.

Marie-Monique Robin, Gourgé, novembre 2020.

[1] Toutes les notes de référence sont classées par chapitre, en fin de ce livre, p. xxx.

Notes de l’introduction

[i] Luc Ferry, Le Nouvel Ordre écologique. L’arbre, l’animal et l’homme, Grasset, Paris, 1992.

[ii] Edgar Morin, Connaissance, ignorance, mystère, Fayard, Paris, 2017, p. 11.